Advertisement

|

| Salah satu jadzab, atau wali majdzub yang dianggap oleh masyarakat berasal dari Bangkalan, cicit dari Syaikona Cholil Bangkalan (Sumber: Nu Online) |

Oleh Arung Wardhana Ellhafifie

‘Membongkar’ Problem-Problem dalam Riset Jadzab

Berdasarkan rekaman video progresnya, sudah lebih dari sebulan, apa yang dilakukan oleh Khwarizmi Aslamriadi, aktor/kreator (lulusan Sarjana Psikologi, yang saat ini sedang menempuh pendidikan Magister Psikologi di Universitas Negeri Malang), atau disebut aktor intelektual oleh fasilitator, Bambang Prihadi, dalam kelas napak tilas, “Beberan Klasa: Gawat Darurat, Riset, Jadzab, dan Teks-Teks Berkeliaran”, (kemungkinan) dipresentasikan pada tanggal 25 November 2024, di Pondok Pesantren Budaya Karanggenting, Jalan Puncak Joyo Agung No. 30, RT. 01/RW. 07, Genting, Merjosari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144, tepat sehari setelah karya Rifqi Haeqal Amanullah dipresentasikan di Kediri, yang juga ditugaskan untuk mendampingi secara daring (bukan luring), dalam program Dapur LTC (Lab Teater Ciputat), Manajemen Talenta Nasional (MTN) 2024 yang difasilitasi oleh Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan (PTLK) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (kini menjadi Kementerian Kebudayaan), secara visual mengantarkan saya pada sebuah pembacaan untuk menelaah kembali tentang storytelling-performative, sebagai sebuah metode, atau sebuah bentuk yang sudah dibingkai sejak awal, di mana Khwariz sebagai aktor melakukannya dengan berbagai alat dan media; tubuh, video, soundscape, rebana, pertunjukan ceramah, diskusi performatif, pameran, dan lain-lain—yang terkoneksi membentuk performatifnya sendiri sesuai dengan kemampuan dan keterampilannya.

Setelah proses pendampingan berjalan hampir lima belas kali, monolog dipilih menjadi bagian dari storytelling-performative perjalanan risetnya tentang jadzab (terbagi menjadi tiga bagian di antara presentasi, diskusi, peragaan ulang, dan lain-lain), kompleksitas riset (dalam tanda kutip), bisa juga bermasalah dalam pengertian ini, dilihat dari tubuh dan gerakannya.

Dalam konteks ini, sepanjang proses, dipilih dari tindakan-tindakan yang mengarah pada kompleksitas seperti sifat-sifat—yang didorong untuk beranjak dari apa yang ada, merujuk pada ‘kompleksitas’ yang ‘berkabut’ menjadi potret dan pandangan saya setiap saat. Tindakan menari sufi, menjadi satu-satunya yang saya saksikan untuk dikembangkan dan kemudian dijelaskan dalam memoar ‘kompleksitas’ dalam ekosistemnya.

Pertanyaannya adalah; dapatkah gerakan ini melampaui gerakan tari sufi yang dapat dengan mudah disaksikan di media sosial dengan kostum pada umumnya, sedangkan Khwariz mengabaikan kostum, karena ia bermula dari apa yang ada dengan tubuhnya yang ‘rumit’ atau ‘tubuh gak jadi’ (yang langsung sempoyongan), kemudian secara perlahan tindakan ini ‘diangkut’ keluar disamping tindakan-tindakan yang lain, seperti menjawab pertanyaan; Apakah sudah melampaui hal-hal tersebut atau belum, yang dalam perkembangannya hanya lewat begitu saja.

Timbulnya dorongan untuk menghadirkan berbagai media sejak pengumpulan berkas akhir dengan melampirkan video, soundscape, dan presentasi layaknya ceramah, yang dilanjutkan dengan pertemuan pertama, saya iriskan dengan bentuk saya sebelumnya berupa diskusi performatif, pameran, dan lain-lain - yang dilanjutkan dengan live musik rebana atau gambus, difungsikan secara umum - terkait dengan ‘kompleksitas’ dalam proses berkesenian - khususnya dalam cerita riset tentang jadzab itu sendiri (bisa dicek di Google), yang secara tradisional diartikan sebagai sebuah pertunjukan yang mungkin tidak memberikan pengetahuan apa pun, atau tidak memiliki potensi, daya komunikatif, dan tindakannya sering kali berkesan selalu menemui ‘jalan buntu’ dan ‘kurang paham’ terhadap apa yang dilakukannya dalam sebuah ekosistem “gawat darurat” - yang sejatinya ini penuh dengan filosofi untuk berjuang sekuat tenaga, menciptakan intensitas terus-menerus, bergerak, mencoba alternatif dengan banyak objek dengan tubuh - yang kemudian kondisi ini ibarat memvalidasi ekosistem seni di Jawa Timur (Jatim), dari yang terbatas, khususnya di Malang, menjadi ‘gawat darurat’ - yang sangat ekstrem dalam situasi tertentu.

Yang dimaksud ekosistem “gawat darurat”; minimnya literasi pada lingkungan terkait (hubungan antara seni dan sains - atau berbagai ilmu), sangat minim pertukaran wacana, beku pada pemahaman yang dimiliki, keras kepala, ruang yang dituntut hanya popularitas, tidak melakukan pembacaan diri, afirmasi orang lain tidak pernah diperhatikan, minimnya pemahaman terhadap sistem kerja otak yang tidak dapat berhasil merespon stresor dari lingkungan juga menyebabkan gangguan kejiwaan, ketidaksadaran terhadap kerja otak yang tidak bekerja sebagaimana mestinya terkait dengan kemampuan berpikir, mempersepsi, emosi, sinyal, fisik, dan perilaku - juga mengalami gangguan, dan lain-lain yang berujung pada tindakan tidak sadar terhadap diri sendiri.

Maka ekosistem ini jangan ‘disalahartikan’ sebagai ketergantungan terhadap hal-hal yang disebutkan di atas, bagaimana cara keluar dari masalah, dengan menguasai ruang pikiran dan jiwa; tindakan yang berujung pada pembahasan yang sedang dibahas, yaitu mengenai jadzab. Kalau misalnya ingin memahami tasawuf, atau tokoh-tokoh tasawuf seperti Rabi'ah al-Adawiyyah, Syekh Hasan Genggong, Syamsuddin As-Sumatrani, Al-Hallaj, Imam Al-Ghazali, Syekh Abdul Qadir Jaelani, Hamzah Al-Fasuri, Nuruddin Ar-Raniri, Abu Nawas, Abu Yazid Al-Busthami, Syekh Abdurrauf As-Singkili, dan Syekh Yusuf Al-Makasari, sebaiknya diturunkan pada wilayah yang dipikirkan dan direnungkan secara sungguh-sungguh. Dalam konteks spiritualitas, gerak tubuh merupakan tindakan yang menguatkan, atau menggerakkan, melepaskan, dan menyelaraskan. Jadi, dengan cara ini, gerak tubuh yang ‘rumit’ itu tetap merepresentasikan ekosistemnya, tetapi bagaimana cara untuk muncul dari kompleksitasnya itu memerlukan ikatan energi yang saling berhubungan.

“Kegawatdaruratan” ini sebenarnya adalah sebuah tanda bagi kita, untuk menguraikan secara berurutan tentang perjalanan riset, mengapa, apa yang menggerakkannya, apa tujuannya, sebenarnya sudah jelas sejak awal—hanya saja, dalam hal ini, terkadang “kegawatdaruratan” itu juga tidak stabil, di mana konsentrasinya terkadang terganggu antara fokus yang bercabang-cabang, membuat saya mendorong banyak lapisan. Keragaman lapisan itu sebagai strategi dramaturgi dalam mengoperasikannya menjadi sebuah perkumpulan yang tersusun dalam sebuah selametan; untuk mendekati realitas dan ekosistemnya; bahwa “kegawatdaruratan” itu dapat diklaim sebagai sebuah karya.

Storytelling-performative, yang diawali dengan monolog pendek sekitar sepuluh menit atau kurang, yang berlanjut pada beberapa menit berikutnya, seperti masuk-keluar ke berbagai genre. Menurut saya yang paling pasti adalah tubuh yang tergantung dari kain di langit-langit, kemudian tubuh itu hanya bergerak seakan-akan berputar—tidak memberi kesan fungsi apa pun, kalau ditanya lagi apakah melampaui, jauh dari itu, apalagi tanpa kostum layaknya penari sufi pada umumnya.

|

| Salah satu kegiatan di pesantren Budaya Karanggenting(Sumber: Agus Fauzi R) |

Secara mendasar, masih terdapat masalah pada titik awal yang ada, tidak ada pemikiran yang diberikan secara konkret selama presentasi dan representasi. Menurut saya, pergantian kostum merupakan tanda yang paling konkret untuk dihadirkan kepada saya sebagai penonton, dengan layer audio lantunan ayat-ayat suci, data tentang jadzab di dinding (cara ngobrol gpt, atau permainan AI tentang jadzab, di samping beberapa orang memainkan rebana/gambus untuk mengiringi permainan Khwariz untuk menjadi tokoh. Ini juga merupakan bagian performatif yang menjadi sebuah tindakan kreatif.

Kain wol kasar, yang dapat dikenakannya dengan cara dilipat di antara anyaman tikar yang sobek, seperti dibentangkan di permukaan lantai, gantungan baju dari bambu sepanjang dua meter di antara dinding, kendi air, dan ruang tersebut menjadi area bermain tokoh tasawuf yang sedang dibayangkan oleh Khwariz, tanpa harus menggantungkan kain dan memutarnya, yang tidak memberikan apa-apa, seperti strategi ‘gampangan’ untuk “kegawatdaruratan” ini. Kain kafan juga dapat diambil dari lemari saat berdialog, dan dibiarkan saja saat harus menjadi dirinya sendiri lagi saat bercerita; tergantung bagaimana teks diarahkan, kemana tokoh menginginkan konten drama tersebut berlangsung.

“Kegawatdaruratan” dari permasalahan di atas, ditanggapi dengan pengambilan data video konflik tentang jadzab yang disebut wali abnormal, sementara pemuka agama lainnya di Islam, tidak setuju dengan kata wali, karena masih memiliki kelainan jiwa, dengan bermain-main dengan kain, lagi-lagi tidak bisa keluar dari bayang-bayang tari sufi pada umumnya.

Tindakan provokatif melalui gerakan tubuh; meringkuk cemas jumpalitan dapat dilihat sebagai tanda marginalisasi sosial atau menjadi bagian dari suatu kelompok yang ditandai dengan perwujudan jasmaniah identitas para anggotanya atas “kegawatdaruratan” ini, kemudian membawa lesung untuk menumbuk arang, melibatkan para undangan yang menumbuk secara serentak di tujuh titik dari galeri, di mana Khwariz menebarkan arang di atas tikar anyaman, yang kemudian ditaburi arang (hasil dari tumbukan) oleh undangan, semacam identitas yang dicairkan, ditumbuhkan, dan disemai, kemudian semakin meringkuk cemas di antara arang tersebut, sebagai bentuk upaya untuk keluar dari “kegawatdaruratan”, aktivitas sosial yang menekannya, secara simbolis mengembalikan ‘keutuhan’ tubuh untuk terus mengerang dari tekanan antara hentakan arang di lesung dengan taburan banyak partisipan yang menaburinya, di antara suara-suara penentangan para pemuka agama Islam terkait jadzab.

Tindakan provokatif di atas menjadi transisi untuk mengembalikan diri pada sosok tasawuf (bisa dibuka dengan audio), sementara Khwariz mempersiapkan diri, atau berkonsentrasi menjadi sosok lain layaknya orang dengan gangguan jiwa dengan seperangkat kostum untuk membedakan representasi mana sosok yang satu dengan yang lain—yang bisa didukung oleh berbagai lapisan (misalnya video kumpulan jadzab, perilaku jadzab yang tidak normal); yang mengarah pada imajinasi tokoh tasawuf dan orang dengan gangguan jiwa, sebenarnya untuk diri yang hadir sebagai upaya perjuangan—untuk melakukannya, yang lagi-lagi menyingkirkan representasi tokoh yang digunakan, dengan meringkuk lebih subversif di hamparan arang yang sudah ditumbuk, menjadi korban ganda dalam ekosistem “gawat darurat”—yang bisa ditutup sedikit penjelasan sebagai perjuangan mengakses diri—dan video yang akan diputar ini juga merupakan bagian dari metode risetnya.

Tindakan mengiringi video; jeda bagi aktor/kreator untuk memosisikan dirinya sebagai undangan selametan. Video yang diputar menggambarkan “kompleksitas” diri dan tindakan, hubungan antara gerak tubuh dan ekspresi “gawat darurat” dalam sebuah ekosistem sehingga metafora penonton dan yang ditonton – serangkaian gerakan yang dipelajari dari diri mereka sendiri untuk berpikir secara objektif – (melihat berbagai ekspresi orang) menunjukkan hubungan yang tidak didasarkan pada sebuah ‘proses yang mapan’ – dalam mempresentasikan persepsi sosial; bagan-bagan yang ditunjukkan dalam melihat jadzab, yang sebelumnya telah dibahas, pada bagian diskusi performatif.

Diskusi Performatif: Menginvestigasi, Berargumentasi, dan Berorasi

.jpg) |

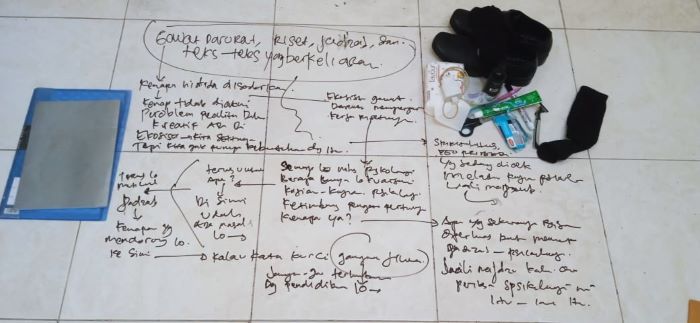

| Bagan diskusi performatif, yang dapat dimasukkan ke dalam pertunjukan storytelling-performative, “Beberan Klasa: Gawat Darurat, Riset, Jadzab, dan Teks-Teks Berkeliaran” |

Saya membuka lagi catatan

sebelumnya; Layaknya seorang yang sedang nyantrik di Pesantren Budaya

Karanggenting, berfungsi dalam penciptaan, practice as research, seperti

diistilahkan Foucault: apparatuses, operations and procedures readily evoke

an experimental and investigative scenario (lih. Estelle Barrett dan

Barbara Bolt, ed. 2007. Practice as Research Approaches to Creative Arts

Enquiry. London dan New York: I.B.

Tauris & Co Ltd), yang disebut dramaturgi selametan yang diajukan cukup berkelindan

dengan praktik saya sebelumnya— dan menjadikan ramah tamah dalam selametan

itu cara memfasilitasi upaya kinerja eksperimental dan investigasi,

berargumentasi, dan berorasi, atas lanjutan perjalanan risetnya yang bisa

dipastikan belum selesai atas klaim-klaim atau hasil riset mengenai jadzab.

Terutama menginvestigasi

diri sebagai warga baru (orang yang nyantrik) terhadap lingkungan

yang baru dengan berupaya secara sungguh-sungguh untuk menyerap pengetahuan di

sekitar lingkungannya—sedang membuka diri, berkompromi, dan bernegosiasi,

melalui storytelling-performative. Diskusi semacam sistem

buka-tutup, seperti yang diungkapkan Hafidh Tepeng, dramaturg karya ini

sebagai harapan, cita-cita, dan keyakinan untuk hidup, tumbuh, dan berkembang

dalam mengembangkan pengetahuan dan menghubungkan antara sains dan seni, antara

pengetahuan psikologi yang sedang ditempuh oleh Khawariz.

Ramah tamah, layaknya

secara umum selametan warga baru, orang baru yang sedang nyantrik,

tentu saja dibuka oleh tuan rumah (selametan tersebut), yang langsung dilanjutkan

dengan monolog, kemudian dilanjutkan dengan ramah tamah, di mana di dalamnya

menjelaskan hasil risetnya tentang jadzab, gampangnya mau ngomongin

jadzab yang perlu saran dan masukan dari para ustaz, sesepuh, atau

pandangan apa pun itu, dan juga ditutup oleh tuan rumah Pesantren Budaya, di

mana hal ini menjadi bagian dari practice as research dalam diskusi performatif

tidak hanya berkaitan dengan materi, tema, dan metode penyelidikan proses

penciptaan, namun juga merupakan pertimbangan konseptual yang harus dilakukan

dalam perancangan dan pelaksanaan riset. Materi, tema, metode, gagasan teoretis,

dan paradigma berbeda

dipandang sebagai alat, atau prosedur produksi dasar desain riset.

Robyn Stewart dalam Barret

dan Bolt menjelaskan: How practitioner-based research involves considering

the essences of traditional research models in order to understand, critique

and appropriate them according to need (ibid), bagaimana diskusi

performatif melibatkan pertimbangan esensi model riset secara umum, seperti

model kualitatif, untuk memahami, mengkritik, dan menyesuaikan dengan kebutuhan

Khawariz di masa depan.

Penciptaan (dengan storytelling-performative)

dalam konteks practice as research memiliki keterkaitan antara

metodologi yang berbeda seperti intertekstualitas dengan banyak hal, yang

menonjolkan relasi antara proses material, wacana (jadzab), dan penciptaan (dengan ramah

tamah dalam selametan itu) beroperasi secara intrinsik sebagai cara

penyelidikan; motif dasarnya adalah riset lanjutan melalui praktisi klenik,

maupun melalui ustaz dan kia-kiai yang diundang. Konsep karya juga dituntut

secara kritis dengan segala macam ciri atau sifat serta unsur-unsur yang

disebutkan di atas; seorang kreator yang melakukan riset harus mampu

merefleksikan lebih jauh karya beroperasi sebagai produksi pengetahuan, dan

bagaimana hasil riset tentang jadzab muncul di kalangan masyarakat atau

partisipan sehubungan penalaran kritis terhadap situasi dan kondisi yang

dialami dan dirasakan (tentang pengetahuan yang berkaitan dengan jadzab, atau

yang bisa disebut teks-teks berkeliaran sehubungan dengan karomah, mitos,

klenik, dukun, dan lainnya).

Hal lain adalah konfigurasi

yang dimulai dari hasil riset jadzab, melalui rekaman suara, foto-foto,

pemutaran video, atau monitor (yang dipamerkan seputar lingkungan Pesantren

Budaya), secara tidak langsung itu adalah koridor dari awal sudah

berlangsungnya pertunjukan, yang mungkin menjadi sesuatu yang ‘asing’—Gadamer menjadikan hal terkait demikian sebagai

momentum perluasan pemahaman diri untuk menunjukan watak yang selalu terbuka

dan bertanggung jawab atas apa yang sedang dan “hendak” dipahami, mengenai selametan

yang berbeda.

Pesantren Budaya ditransformasi menjadi “Galeri Jadzab” dengan memamerkan perjalanan riset, justru menjadi semacam objek dalam diskusi performatif tersebut, dengan sendirinya dapat menganalisis; apa yang sudah dilakukan Khawariz ini, secara komprehensif yang memuat pertukaran berbagai pendapat masyarakat. Terutama dari dalam Pesantren Budaya sendiri, yang mana mereka akan sepenuhnya menjadi partisipator. Sekaligus memberikan kerangka filosofis untuk memahami perolehan pengetahuan berkelanjutan dari setiap kiai, ustaz, ataupun praktisi klenik dalam menghubungkan dengan kepercayaan terhadap hal-hal mistik—yang pada dasarnya jadzab ini, tentu saja berbeda (di saat diskusi tersebut untuk memberikan layer yang berbeda).

Saya ingin memastikan,

karya seperti ini, akhir dramaturgi tidak dapat ditentukan, karena sebagian

dari tulisan ini dikelindakan dengan disertasi saya—sedikit menyerupai. Konsep

lebih luas tentang munculnya gagasan berlangsung pada saat diskusi yang

dihadiri undangan (sekitar 150 orang), sekaligus performer yang reaktif dalam memahami relasi antara realitas dan

non-realitas; dan Khawariz dapat membukanya dengan beragam teknik; orasi,

narasi, deskripsi, representasi (dengan menirukan banyak tokoh yang ditemukan

selama riset).

Inti dari ciri diskusi yang

dimasukkan ke dalam storytelling-performative ini; adalah kemunculan evolusi dari kepercayaan

terhadap hal yang mistik, dan mengetahui atau memahami jadzab itu

sendiri, tidak bukan pilihan semesta, yang memilih jalan dengan cara berbeda.

Lebih lanjut dari diskusi adalah bahwa ketika kompleksitas kritis dapat dicapai

dalam sistem, sifat-sifat yang baru—belum pernah terjadi sebelumnya—juga muncul

(termasuk pelaku pertunjukan ini yang menonton semakin menyadari bahwa gagasan

dari kaum avant-gardisme, tidak bukan kritis atau ‘gangguan’ terhadap sesuatu

yang dianggap ganjil. Terlepas apakah masyarakat yang menjadi sumber

“suara-suara” ini belum menyadari situasi dan kondisi yang problematis, gagasan

evolusi dalam diskusi memberikan model untuk memahami metodologi yang muncul

dalam riset artistik.

Performance-Lecture di antara Storytelling-Performative

|

| Salah satu proses pendampingan secara daring, terhadap Khwarizmi (tengah), bersama Hafidh Tepeng (kiri bertopi) & M. Harist (kanan) (Foto: AWE) |

Storytelling-performative ini juga mengarah pada multigenre, karena di dalamnya

memunculkan solo performance lainnya, yang dihadirkan dari seorang

dramaturg untuk memperkuat pembahasan jadzab dari perspektif keilmuannya,

disebut sebagai performance-lecture, yang sedang menempuh magister

antropologi di Universitas Gadjah Mada, dapat

dirujuk pada makalahnya Belén Cerezo; riset kerja akademis PhD-nya di Nottingham Trent University, dan Daniel

Ladnar, Profesor di Department of

Theatre Film and Television Studies, Universitas

Aberystwyth, Wales (Daniel

Ladnar. 2013. The lecture performance: contexts of lecturing and performing. Aberystwyth: Universitas

Aberystwyth), sebagai metode kritis

yang penting dalam riset artistik.

Tepeng dalam membuka presentasinya dengan membuat

fitur-fitur virtual untuk pada bentuk hybrid

dan heterodoks (menyimpang dari konvensi sebelumnya) yang mengandung komponen

performatif dan diskursif; disimpulkan secara logis, yang kemungkinan juga sama

menyimpangnya dengan ekspresi Tepeng dalam mempresentasikan, seperti mengejek,

atas power poin makalahnya, sehubungan dengan poin-poin yang dipresentasikannya.

Kehadiran Tepeng untuk menganalisis bagaimana

presentasinya beroperasi sebagai metode

yang menghasilkan pengetahuan baru, menggambarkan pada interogasi riset/karya,

dapat dipahami sebagai (1) strategi/taktik artistik untuk mendestabilisasi dan

mengubah realitas ke dalam bentuk visual yang berbeda dari sebelumnya, layaknya

realitas selametan, ke dalam peristiwa budaya (realitas dan

non-realitas) sebagai teater, (2) eksplorasi bagaimana praktik artistik untuk mengintervensi

realitas yang diriset ke dalam visual lecture

dalam konteks performance, saling

intervensi secara tidak langsung sudah terjadi, dan juga (3) dapat dipahami

sebagai praktik pemindahan proses-proses riset hingga hasilnya yang terus

tumbuh dalam destabilisasi maupun transformasi.

Video yang diklaim oleh Tepeng menjadi performance-lecture,

saya kira potensial sebagai impresi satire kalau mau diposisikan demikian,

tanpa harus mempresentasikan secara langsung natinya. Sebab lecture—menjadi bias

satire terhadap pengetahuan yang tengah dipresentasikan, sebagai hal yang

diskursif dalam bentuk komitmen inovasi, dengan mewakili

filosofi realitas yang kontras secara fundamental—di sini memberikan peluang Khawariz mengemukakan tindakan atas problem-problem

risetnya dalam menatap jadzab sebagai bionarasi; ingin dipahami, selama

kita menggunakan akal, mengelola pengetahuan yang didapat untuk dipertimbangkan

secara logika, kemungkinan hal yang terlihat rumit bisa menjadi sederhana,

untuk saling menemukan diri secara afektif—dapat ditunjukkan dengan Khwariz

memberikan jarum dan benang wol, wadah berisi kembang tujuh rupa, sapu lidi,

dan boneka kecil, logam-logam, dan ranting-ranting pohon palem, untuk

disodorkan ke banyak orang agar direspons secara aural—narasi orang lain ini

sepanjang video satire dari Tepeng, semacam interogasi secara radikal dalam penggunaan memori,

kekuatan dan konstruksi antar gambar.

Narasi satu ke yang lain semacam mengiringi satire

dari Tepeng, untuk mengembangkan narasi kolektif yang sangat pribadi dan tidak

pernah menunjukkan posisi tetapnya. Posisinya selalu berubah-ubah dan bergerak.

Secara otomatis bisa memberikan argumentasi dalam kuliah melalui pendapat orang

lain, untuk mendukung riset kreatif dan mengembangkan cara-cara baru dalam

pelibatan penonton. Selain itu, juga menawarkan studio kerja Khwariz, yang

dilanjutkan dengan sebutan Muhammad Harist Rendika Putra, selaku kurator, pokoke

perform mungkin untuk memiliki inkuisisi ke dalam produk karya, dan jika

permasalahan riset dalah produk, ketegangan, kecemasan, ketakutan, dan pertentangan

dalam memahami perjalanan riset—tanpa harus memaksakan diri untuk melakukan

tindakan yang tidak berarti.

Saya kira Khwariz secara keseluruhan melakukan tindakan

ini, dapat dipahami sebagai “perjalanan riset”; akal, cara berpikir, ruang,

perjalanan kerja untuk lebih memahami

apa arti riset, apa arti riset artistik, apa arti teater, apa itu jadzab,

apa itu klenik, dan apa itu akal—kenapa harus boleh dan tidak boleh, bukan lagi

kenapa kita tidak telusuri secara serius; bagaimana memecahkan riset agar tidak

“gagal”?; ini bisa lebih merujuk kerja sebelumnya, ‘membocorkan problematika

riset’ adalah untuk mengekspos

penyelidikan dari segala pertanyaan mendasar, yang juga belum kunjung ditemukan.

|

| Bagan yang dimunculkan selama proses pendampingan hampir sebulan lebih, berupa oret-oretan di atas permukaan lantai kamar (Foto: AWE) |

Saya kira ketimbang melakukan tindakan spekulatif seperti

berjalan jongkok dengan beban kayu; semacam memperpanjang dari bertolak yang

ada (dengan menggampangkan), semakain salah memahami atas “kegawatdaruratan” dalam

mengembangkan proses risetnya; mengangkut dari problem riset itu sendiri, atas

objek penciptaan, rekaman suara, foto, dan video adalah katalis peristiwa dan

pertunjukan yang dianggap sebagai peristiwa, dalam studi teater, yang juga

menjadi kunci, dan terletak pada pergeseran dari teater sebagai karya seni ke

teater sebagai peristiwa, seperti yang dinyatakan oleh Erika Fischer-Lichte

(Lih. The

Transformative Power of Performance: A New Aesthetics, New York and London: Routledge. 2008). Erika menggarisbawahi

yang terpenting dalam diskusi tentang performance-lecture;

berbicara tentang kinerja ‘kehadiran’

dan ‘representasi’ yang kabur.

Menggulung tikar dengan tubuh—yang menjadi

permasalahannya dari ekosistem gawat darurat; daya juang tubuh yang minim, merujuk pada pemahaman

Deleuze tentang tubuh sebagai kumpulan kekuatan atau pengaruh yang berinteraksi

dengan kekuatan lain atau memengaruhi pemulihan ke tubuh dimensi intensitas

yang hilang dalam paradigma representasional; maka sebaiknya dilupakan saja,

pilihan Khwariz menutup dengan monolog dari kelanjutan dari tokoh tasawuf dan

orang gangguan jiwa, saya kira lebih potensial; bisa diiringi kumpulan dengan beragam

wajah performatif Khwariz, tanpa harus menghidupkan audionya; reaksi dan

ekspresi Khwariz dari sekumpulan video perjalanan riset (dan pendampingan), kata

Elena tidak bukan peristiwa ekspresi dari pengaruh luar atau dalam diri yang

tidak dapat diasimilasi (tidak dapat disamakan dengan bahasa, struktur biner,

dan fungsi ideologis). (Elena del Río. 2008.

Deleuze and the Cinemas of Performance: Powers of Affection.

Edinburgh: Edinburgh University Press).

Elena juga menyoroti pentingnya tubuh sebagai penghasil

atau penerima peristiwa afektif; atas kerja-kerja riset yang memang “gagal”

dari awal, dan bagaimana “kegagalan” ini dibingkai ulang lewat pertentangan

dari teks-teks yang digulirkan tersebut—saya kira sebagai gambaran besar dalam storytelling

performative; untuk ‘saling imbrication,

memengaruhi, tumpang tindih satu sama lain secara konsisten, di mana tokoh

tasawuf seolah menjelaskan bagi yang zuhud itu, lebih sederhana, lebih berani

menghadapi kematina, menggambarkan perpisahannya dari duniawi,

diringi dengan audio salawat, atau live rebana/gambus, ditutup dengan

kumpulan besek yang dibagikan ke para undangan, ditutup oleh perwakilan dari

Pesantren Budaya atas selametan yang tengah berlangsung—melalui storytelling-performative

ini.

Mengapa

storytelling-performative pada konteks Khwariz (hal ‘berkabut’ ini), begitu

terbuka? Jawabannya: karena ia digunakan sebagai metode ‘tidak mapan’ yang punya

peluang keterkaitan dengan lainnya, karena seluruh makna, bentuk, dan usaha

mendalam dari model ini justru terletak pada subordinasi estetika yang tidak absolut,

dalam keterbukaan yang ideal.

Seorang

aktor/kreator yang terlatih untuk keluar dari “kerumitannya” mencapai “subordinasi

estetika” ini dengan berlatih dari setiap “kerumitannya” sendiri yang didesain

dari alam bawah sadarnya selama berhari-hari dengan menggunakan orang-orang di

sekitarnya sebagai efek kepedulian maupun keprihatinan melalui gerakan,

informasi, dan gestur tubuh yang terus terkoordinasi satu sama lainnya.

Dalam hal ini, storytelling-performative menggambarkan hal yang ‘berkabut’: Dalam pengalaman saya selama mendampingi hingga kurang lebih dua puluh hari ke depan, diri dan yang lain dalam visi tentang pertukaran budaya yang produktif juga dapat dipahami sebagai diri yang jamak, sebagai pelajaran untuk mengelola alam bawah sadar kita masing-masing untuk diperiksa potensinya tentang keprihatinan, kepedulian, dan ketegangan: diri yang tidak disadarinya dalam kerja alam bawah sadar kita, tubuh sebagai instrumen aktif, sebagai objek dari ketidaksadarnnya – yang akan menjadi “rumit” dalam biner tradisional, dan diri yang ada saat proses perjalanan riset, yang darinya dorongan untuk sedikit keluar dari ‘kekabutan’ itu bagian ‘ketidakmungkinan’ dari pertunjukan ini.